今週のうまい甲斐(5月5回)

今週のうまい甲斐(5月5回)

2019.5.18

失われつつある最中(もなか)の皮(種)の職人の味を食べてもらいたい。

和菓子の世界は、茶の湯の普及とともに我が国に定着し、時として政治の道具や権力を示す道具として用いられてきました。

江戸時代に庶民の口にも和菓子が入るようになると、時代劇にも出てくるような町の和菓子屋さんが、地元に根付き、そこに人が集まり、地域のコミュニティの場になっていきます。

そんな日本独特の風景が、コンビニや量販店におされ、老舗と言われる和菓子屋さんは減少、同時に職人の技がなくなりつつあります。

和菓子は、素材全てを一人の職人がつくることもありますが、実は昔から分業がすすんでいました。たとえば、「最中(もなか)」は、あんこはあんこをつくる職人から、また最中の皮は最中(もなか)の皮をつくる職人から原材食材を仕入れてつくられています。つまり、和菓子屋さんの数が減ると、表舞台にでてこないあんこや最中の皮を作る職人さんも数を減らすことになります。

現在、山梨県では、手焼きのせんべい屋さんがついに姿を消し、今回紹介する「最中(もなか)」の皮の職人も高齢となり、山梨の和菓子「最中(もなか)」の味を支えてきた職人の味が消えそうな状況にあります。

町の和菓子屋さんが主役だったころは、こういった和菓子屋さんを支える職人さんが何人もおりましたが、時代を経て、私たちが知らない間にこんなにも職人の数を減らしてしまいました。

最中(もなか)の皮のことを、『種(たね)』と言います。最中(もなか)は、あんが主役で皮(種)がわき役という認識となりますでしょうか?実は、あんこを引き立てるのが、この皮(種)で、種の味で最中(もなか)の味が決まるといっても過言ではありません。

現在、量販店で販売する低価格の最中(もなか)の種は、外国米を原料とした低価格の皮(種)を使用しておりますが、今回ご紹介する最中(もなか)の皮(種)は、最高級の国内産のこがねもち原料のみを使用し、もなかの味にこだわった職人 宮田さん(甲斐市在住)の皮(種)です。

宮田さんの最中種(もなかだね)は、ひとつひとつ手造りで、少し苦みを感じます。この苦みが、あんの甘味を引き立てるのです。しっかりした食べ応えとパリパリした食感、最高級の原料にこだわった職人の味がします。

わき役としての、最中(もなか)の種は、最中(もなか)のアイスや高級お茶づけの皮(種)としてよく目にしますが、よく考えてみると非常に応用範囲の高い、和の食材であると言えます。パリパリとした食感は、オードブルに出される和風クラッカーやアイスクリームサンド、ポテトサンドなど、なんでも挟んで食材をこぼさず、手で食べることができます。山梨の手作り職人 宮田さんの『最中種(もなかだね)』を、ご家庭で色々と自由にアレンジしてスイーツからお料理に応用して召し上がってみませんか。

新しい食の提案で和の職人の本当の味を楽しもうではありませんか!!

株式会社 吉字屋穀店 飯島

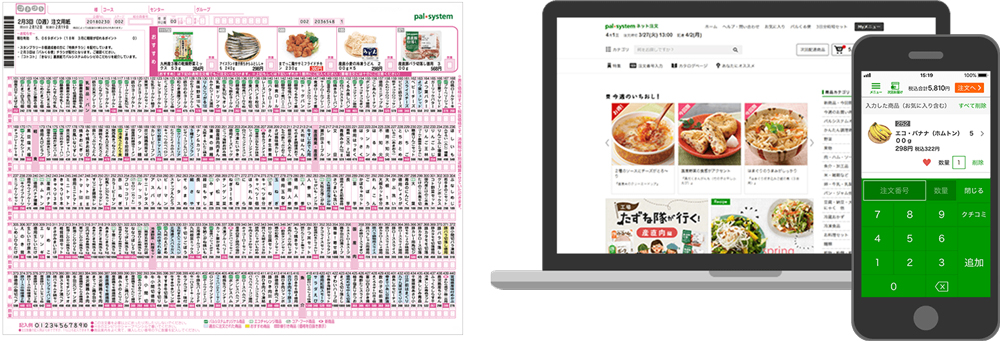

- 注文用紙もしくはインターネットでご注文ください。

次週のうまい甲斐